고지도로 보는 창원6. - 웅천현 비변사지도

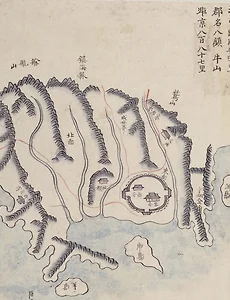

▮ 고지도로 보는 창원6. - 웅천현 비변사지도 ● 웅천현 비변사지도(奎12154)/ 필사본(방안식) - 지도개요 : (제작시기: 1745~60년 (영조 36), 비변사 보관 지도 읍성의 위치인 읍치를 중심으로 주요지점간 도로를 표시하였다. 도로의 경우 大路는 적색, 中路는 황색, 소로는 靑色을 사용하였다. 봉수의 호응관계는 주황색의 얇은 직선으로 표시하였다. 읍치를 중심으로 5개 면이 표기되어 있다. 읍내면, 동면, 중면, 상서면, 하서면으로 구성되어 있다. 주요 건물로는 읍성 주위에 향교, 려단과 사단, 향교가 있으며, 아래로 보평역, 제포진, 성황단, 남산 고왜성, 읍선소, 제선소가 있으며, 동면 방향으로 청천진, 안골진, 신문진과 진두원과 왜고첩이 있다. 남측 가덕도에는 가덕진과 천성진이 있으며,..

2017. 5. 8.

고지도로 보는 창원3. - 진해현 해동지도

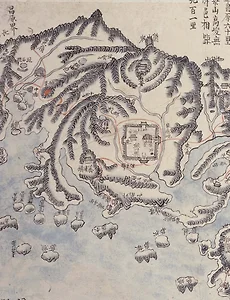

● 진해현 해동지도(1750) 진해현은 현재의 마산합포구 삼진(진동, 진전, 진북)지역에 해당된다. 지도의 중심에 진해현 읍성(현재 진동초등학교 일대)을 배치하고, 하천으로 구획된 지역을 구분하여 표기하였다. 읍성내에 아사와 객사 건물 2동이 있으며, 출입문은 동문, 서문, 남문 3개가 있다. 읍성을 중심으로 오측에 동면, 서측으로 북면과 서면으로 3개의 행정구역으로 나누어져 있다. 읍성 오른쪽의 하천은 현재 태봉천에 해당되며, 좌측에 3개의 천은 진동천, 덕곡천 및 인곡천에 해당된다. 공공건물은 태봉천 상류에 문묘가 있으며 진동천과 덕곡천 사이에 사직단이 있으며, 현재 진동면 고현리 일대에 해당하는 해변에 정자(대변정)이 표기되어 있다. 주변의 지형은 북서측 칠원방향으로 경산이 있으며, 진주방향으로 여..

2017. 4. 17.

고지도로 보는 창원3. - 진해현 해동지도

● 진해현 해동지도(1750) 진해현은 현재의 마산합포구 삼진(진동, 진전, 진북)지역에 해당된다. 지도의 중심에 진해현 읍성(현재 진동초등학교 일대)을 배치하고, 하천으로 구획된 지역을 구분하여 표기하였다. 읍성내에 아사와 객사 건물 2동이 있으며, 출입문은 동문, 서문, 남문 3개가 있다. 읍성을 중심으로 오측에 동면, 서측으로 북면과 서면으로 3개의 행정구역으로 나누어져 있다. 읍성 오른쪽의 하천은 현재 태봉천에 해당되며, 좌측에 3개의 천은 진동천, 덕곡천 및 인곡천에 해당된다. 공공건물은 태봉천 상류에 문묘가 있으며 진동천과 덕곡천 사이에 사직단이 있으며, 현재 진동면 고현리 일대에 해당하는 해변에 정자(대변정)이 표기되어 있다. 주변의 지형은 북서측 칠원방향으로 경산이 있으며, 진주방향으로 여..

2017. 4. 17.

고지도로 보는 창원2. - 웅천현 해동지도

● 웅천현 해동지도(1750) 고지도상의 웅천현 지역은 구. 진해시 일대을 말하며, 웅천현의 명칭은 본래 신라의 웅지현으로 경덕왕이 이를 고쳐 웅신현으로 고쳤으며, 고려시대에는 웅신현과 완포현으로 승격되었으며, 이후 조선조에 경상도의 육군편재 개편시 김해진 관할의 편제에 소속되었으나 지방관이 파견되는 않는 작은 마을이었다. 조선시대 군사조직 편제의 개편에 따라 육군편제에서 종6품의 지방관이 파견되는 웅천현으로 승격되었으며, 뿐만 아니라 수군의 병선이 주둔하는 정박지로 제포만호가 설치된 지역이다. 웅천읍성(웅동 일대)을 중심으로 주변을 표기하였다. 읍성내에 ‘웅천현’라고 적혀있으며 2동의 건물이 있다. 좌측에 아사, 우측에 객사, 우측 아래에는 감옥(옥)이 있으며, 사방으로 동문, 서문, 남문, 북문이 배..

2017. 4. 10.

고지도로 보는 창원2. - 웅천현 해동지도

● 웅천현 해동지도(1750) 고지도상의 웅천현 지역은 구. 진해시 일대을 말하며, 웅천현의 명칭은 본래 신라의 웅지현으로 경덕왕이 이를 고쳐 웅신현으로 고쳤으며, 고려시대에는 웅신현과 완포현으로 승격되었으며, 이후 조선조에 경상도의 육군편재 개편시 김해진 관할의 편제에 소속되었으나 지방관이 파견되는 않는 작은 마을이었다. 조선시대 군사조직 편제의 개편에 따라 육군편제에서 종6품의 지방관이 파견되는 웅천현으로 승격되었으며, 뿐만 아니라 수군의 병선이 주둔하는 정박지로 제포만호가 설치된 지역이다. 웅천읍성(웅동 일대)을 중심으로 주변을 표기하였다. 읍성내에 ‘웅천현’라고 적혀있으며 2동의 건물이 있다. 좌측에 아사, 우측에 객사, 우측 아래에는 감옥(옥)이 있으며, 사방으로 동문, 서문, 남문, 북문이 배..

2017. 4. 10.

김형윤의 <마산야화> - 126. 일간 신문지국

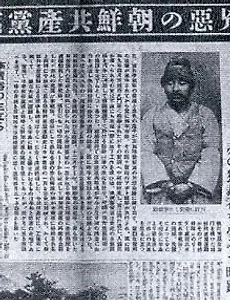

126. 일간 신문지국 일문 - 경성일보, 조선신문,상공일일신문(이상 서울), 인천매일신문, 중도일보(대전), 대구일보, 대구민보, 시사신문(부산), 부산일보, 마산신문(창간 직후 폐간), 남선일보, 대마산신문(下關-남선일보 대항 수일간 폐간), 대판조일신문, 대판매일신문, 복강일일신문(福岡日日新聞), 만조보(萬朝報, 동경 폐간), 그리고 운송해 온 일문일간지 평양매일신문, 압강일보(鴨江日報), 목포일보, 전주신문, 함흥일보, 원산매일신문 등이다. 국한문지 - 매일신보, 경남일보(창간 12년에 폐간), 동아일보, 조선일보, 중외일보=중앙일보, 조선중앙일보(손기정 선수 일장기 말살사건으로 폐간), 국민신보(사주 민원식-동경철도호텔에서 핀일파로서 피살- 창간 직후 폐간) 등등인 바 경성일보, 매일신보가 총독..

2016. 11. 28.

김형윤의 <마산야화> - 126. 일간 신문지국

126. 일간 신문지국 일문 - 경성일보, 조선신문,상공일일신문(이상 서울), 인천매일신문, 중도일보(대전), 대구일보, 대구민보, 시사신문(부산), 부산일보, 마산신문(창간 직후 폐간), 남선일보, 대마산신문(下關-남선일보 대항 수일간 폐간), 대판조일신문, 대판매일신문, 복강일일신문(福岡日日新聞), 만조보(萬朝報, 동경 폐간), 그리고 운송해 온 일문일간지 평양매일신문, 압강일보(鴨江日報), 목포일보, 전주신문, 함흥일보, 원산매일신문 등이다. 국한문지 - 매일신보, 경남일보(창간 12년에 폐간), 동아일보, 조선일보, 중외일보=중앙일보, 조선중앙일보(손기정 선수 일장기 말살사건으로 폐간), 국민신보(사주 민원식-동경철도호텔에서 핀일파로서 피살- 창간 직후 폐간) 등등인 바 경성일보, 매일신보가 총독..

2016. 11. 28.